脊髓灰质炎的那颗糖丸背后,有中美科学家给至亲做人体试验的辛酸

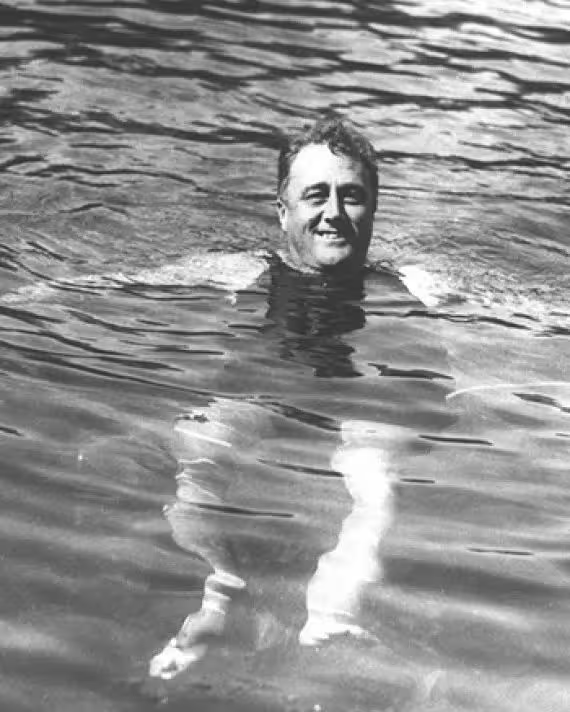

随着交流的增多,城市的扩大,脊灰也就传开了。也有人认为,以往人类一出生就接触到脊灰病毒,刚出生的婴儿携带着母亲的抗体,所以不容易发病,接触病毒后自身也会产生免疫力。可随着卫生条件的改善,接触脊灰病毒的时间变晚了,这时孩子身体中已经没有母亲的抗体了,自己也没产生免疫力,所以反而容易发病。感染后一旦发病,患者的体验有时会很恐怖,美国前总统富兰克林·罗斯福(Franklin D. Roosevelt)就讲述过他这一段难忘的经历。

那是在 1921 年 8 月,罗斯福已经 39 岁了,是当时的政治新星。那天,罗斯福参加了一个童子军活动,虽然已经很累了,可还是如约和家人一起出海,后来还和孩子玩了一场越野比赛,最后,从芬迪湾冰冷的海水里游回别墅。因为是夏季,他穿着湿衣服就开始读报。就在这时,罗斯福突然感到左腿出现了一阵钻心的疼痛,肌肉开始了可怕的颤抖。疼痛和颤抖的同时,还伴随着一种麻木感。那可是以前从来没有过的感觉。疼痛和疲惫折磨着罗斯福,他只好去休息。第二天早上,他发热、浑身疼痛,左腿一点力气都没有。当地医生看过后,说:你就是太累了,休息休息就能好起来的。可罗斯福的情况一点都没好转,更让他担心的是,他左腿的无力开始向右腿蔓延。后来罗斯福回忆说:“我当时感觉到了一种无声的恐慌,一种濒死的体验。我反反复复地说着‘我不知道自己是怎么了,我真的不知道。’”没多久,罗斯福腰部以下就完全不能动了,后来,他被诊断为脊髓灰质炎[7]。

图:曾经健康的罗斯福

罗斯福从此都没能再站起来,不过这并没有影响他成为美国有史以来最杰出的几位领导人之一,他当上总统后做了一件对每个美国家庭都影响深远的事,就是在1938年,成立了国家小儿麻痹基金会。当时的美国正在经济危机中,可基金会还是想尽各种办法募集善款。他们开展了“一毛钱运动”,号召老百姓捐助一毛钱,积少成多,把善款用于脊髓灰质炎的治疗和研究。当年,在电影正式开场前,都会放映基金会的宣传短片,宣传片里,孩子被阴影笼罩着,一个恶魔一样的声音说:我喜欢孩子,但我随时会对任何人发起攻击。还有的宣传片里说:要做一个有良知的美国人。然后,工作人员会在观众间传递一个杯子,让观众把捐款放进杯子里。在基金会的运作下,美国上至科学家、政治家,下至普通老百姓,都对脊灰研究充满热情,可没想到,对脊灰的治疗一直没什么进展,被人们寄以厚望的疫苗也没能研制成功。就在人们失望的时候,一个令人振奋的消息传来了,一个从来没有被基金会重视的科学家取得了重大突破,这位科学家就是恩德斯。

无心插柳柳成荫 赢得诺奖慨尔康

1897 年,约翰·富兰克林·恩德斯(John Frankin Enders)出生在美国西康涅狄格州。1930 年,他在哈佛大学取得博士学位[8]。一开始,恩德斯的兴趣是在实验室中培养腮腺炎病毒。要知道,培养病毒可比培养细菌难多了,因为病毒不像细菌那样,病毒没有完整的细胞结构,没有生命代谢中必须的元件,只有在它喜欢的活细胞中才能存活、增殖。恩德斯想挑战的,就是这件高难度的事。1946年,他到波士顿儿童医院担任传染病实验室主任[9],实验室第一批成员中还有两位年轻的住院医生,罗宾斯和韦勒。他们刚开始培养病毒的时候,病毒还没长出来,细菌就长满培养基了,这可怎么办呢?幸好,当时抗生素已经问世了,恩德斯很快意识到抗生素可以用在这里,因为抗生素只会影响细菌,不会影响病毒。

图:恩德斯

于是,他们在培养基里加入青霉素和链霉素,这样,细菌的生长就被抑制了。没想到,按下葫芦起了瓢,细菌虽然不长了,可用来培养病毒的那些活组织很容易死亡。活组织死了,病毒当然也就不能增殖。其实组织容易死亡也不难理解,因为这些组织离开动物身体后,就没有了氧气和养分的供应,当然很快就死亡了,关键问题是如何给活组织提供氧气和养分。恩德斯又应用了一项新技术。他用一个自动装置让培养病毒的试管缓慢滚动,这样可以让试管里的组织接触到一定量的液体和空气,也就能活得更久了。再后来,进一步实验还发现,每 4 天左右更换营养培养基,可以让组织存活更长时间。就这样,发现一个问题,解决一个问题,到 1948 年,恩德斯他们终于成功培养了腮腺炎病毒。

恩德斯原本准备按计划培养水痘病毒,可就在这时他偶然看到,实验室的冰箱里有一些脊灰病毒样本,看着这些“近在咫尺”的病毒,恩德斯突然来了兴致。他指着这些病毒,笑着对伙伴们说:“要不,咱们试着培养一下?”两位伙伴和他一拍即合。于是,就是这般机缘巧合,原本对脊灰病毒不感兴趣的几位伙伴,开始在培养腮腺炎病毒的基础上,培养起了脊灰病毒。这次很顺利地成功了,可他们并没有停止,接着他们又用流产胎儿的肝、肠、肾等组织继续进行脊灰病毒培养,也都获得了成功。[8][9]1954 年,恩德斯因此获得了诺贝尔生理学或医学奖。脊灰病毒培养的成功非常重要,原因之一就是他为疫苗研制铺平了道路,在这个基础上索尔克的工作就容易多了。

病毒生死较长短 造福人间美名扬

乔纳斯·索尔克(Jonas Edward Salk)1914 年出生在纽约。1947 年,他被任命为匹兹堡大学医学院病毒研究实验室主任,开始研制脊灰疫苗。其实在这之前,也有疫苗问世,但存在很多问题,没有投入使用。当时疫苗分成两种,一种是比较传统的减毒疫苗,还有一种是刚刚兴起的灭活疫苗。2020 年,为了对付新冠病毒,科学家又研制成功了最新的 RNA 疫苗,这是题外话,这里不岔开。

减毒疫苗实质上就是毒性减弱的病毒,这是人类最早研制成功的一种疫苗。如果把入侵人体的病毒看作是一支军队的话,减毒疫苗好像是去除了这支军队中的强壮士兵,只留下没什么战斗力的老弱残兵。进入人体后,和人体的免疫系统发生一场并不激烈的战斗,而人体的免疫系统经过了这次战斗,就记住了这些入侵者,形成对该病毒的免疫力。

灭活疫苗就是把病毒的遗传物质给去除,只留下蛋白质外壳,相当于给病毒做了绝育手术,被阉割了的病毒虽然失去了遗传能力,但我们的免疫系统还是能认出这种病毒,也会产生相应的免疫力。

这两种疫苗比较的话,灭活疫苗因为病毒已经失去活性,所以相对来说安全一点。而减毒疫苗其实依然是活的病毒,所以安全性会差一些,但优点是人体产生的免疫力会更好。

雄心勃勃的索尔克首先要搞清楚的是脊灰病毒究竟有几种。这个过程不但繁琐,而且费用高得惊人,因为实验动物是价格昂贵的猴子。实验中要用各地的脊灰病毒感染猴子,观察猴子的情况,最后确定病毒类型。好在索尔克得到了基金会的大力支持,资金和人员都很充足,当时人们形容索尔克的实验室就像一个工厂。在大约 17000 只猴子作出牺牲后,索尔克确认了脊灰病毒有三种。下一步,要让每种病毒都有稳定的供应源,恩德斯的成就发挥了巨大的作用,一只猴子的肾脏就能生产 6000 剂疫苗。

1951 年底,索尔克的灭活疫苗在猴子身上取得了成功。为了证明疫苗是安全的,索尔克不仅自己使用了疫苗,还给他的妻子和孩子都注射了疫苗[10]。这个举动今天看来或许难以接受,可这件事发生在 60 年前,我们不能用今天的价值伦理观念去衡量当时的科学家。

发表回复