抗击疟疾:不只有屠呦呦,这是五个诺奖都没打完的艰难战役

传播之谜造就前 2 个诺奖

尽管对疟原虫的研究越来越深入,但仍然没有人能够解释:疟原虫是如何在人与人之间传播的。1883 年,美国医生阿尔伯特·金通过大量观察发现,疟疾总是在蚊虫滋扰比较严重的地区爆发,于是提出了蚊子传播疟疾的假说。但是,根深蒂固的瘴气学说再次把这个假说引上了邪路。一些人认为,是蚊虫污染了饮用水造成了感染。还有一些人认为,感染是人类吸入了蚊虫污染过的池塘边上的灰尘。

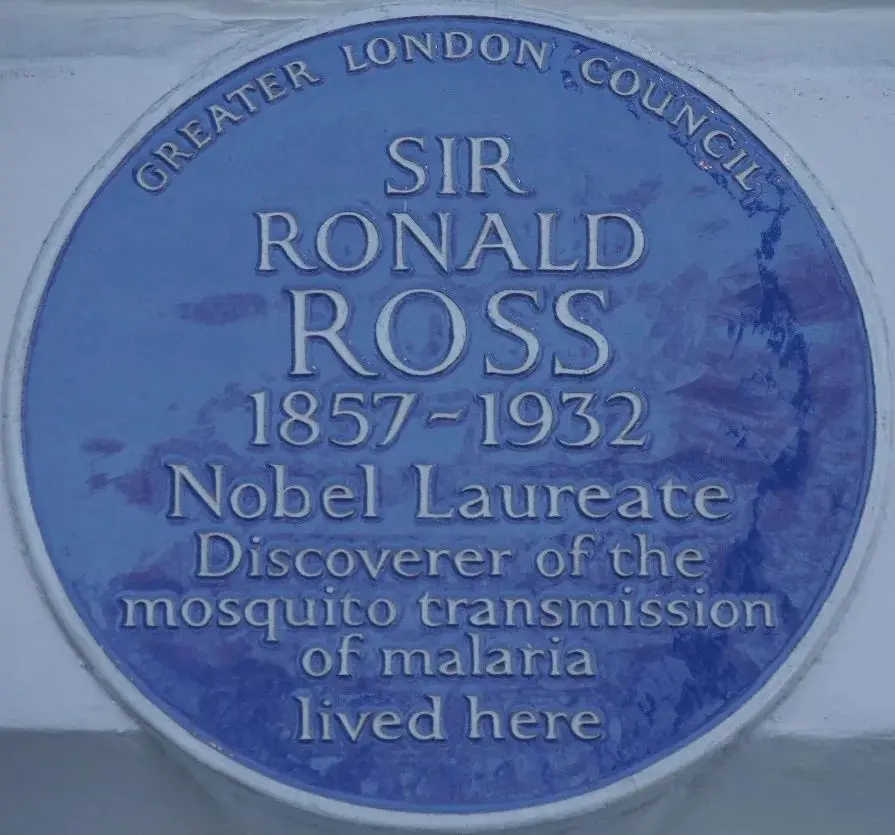

1894 年,在印度服役的英国军医罗纳德·罗斯,他所在的部队也饱受着疟疾的困扰。罗斯最初认为,疟疾是一种肠道感染,病原体应该是通过污染水源的方式传播和感染的。这个错误的认识让罗斯白费了不少时间。幸运的是,罗斯当时有位非常厉害的搭档,名叫帕特里克·曼森。曼森在早年研究丝虫病的时候,就证明了蚊子是传播丝虫病的罪魁祸首。他提醒罗斯,蚊子很容易成为血液寄生虫传染病的中间宿主,应该把重点放在蚊子身上。

罗斯被说服了,他马上开始大量解剖蚊子。然而,印度当地至少有上百种不同的蚊子,而能在人与人之间传播疟疾的蚊子只有一种[3]。解剖蚊子这句话说起来容易,做起来却是困难重重。罗斯的本职工作是一名医生,他对昆虫学几乎一窍不通。为了能够找到传播疟疾的蚊子,他就根据自己在显微镜下的观察,用土办法把蚊子分类。在他的实验报告里,会用灰蚊子 A、灰蚊子 B、花蚊子 C、花蚊子 D 这种方式给不同的蚊子命名。现在我们已经知道,灰色蚊子的名字叫做库蚊,而能够传播疟疾的花蚊子,名叫按蚊。

图:罗斯

后来罗斯还发现,鸟类的身上也有疟原虫,只不过这些疟原虫只能通过灰蚊子在鸟类之间传播。罗斯还用鸟类中流行的疟疾,设计了一个传播实验,最终发现了疟原虫在寄主体内的传播和发育史。

原来,按蚊是疟原虫的另外一个宿主。按蚊吸取病人血液的时候,疟原虫的雌雄配子就会跟随血液一起进入按蚊的胃部。紧接着,雌雄配子会结合成为会动的合子,这些合子会寄生在蚊子的胃壁上发育成卵囊,再生成大量可以侵入蚊子唾液腺的子孢子。在按蚊叮咬了人类之后,子孢子就会随着血液侵入肝细胞中增殖,产生出可以入侵血红细胞的裂殖子。这些裂殖子入侵血红细胞之后,还会继续增殖,其中的一部分就会分化成能进入蚊子体内的配子。

我刚刚说的子孢子、裂殖子这些名词,你不理解也没有关系。这些都是疟原虫在不同生长阶段表现出来的不同状态。每一种状态,都能与宿主的身体环境完美地匹配。如果人体的免疫系统比较强大,它们还会变成一种能够逃过免疫系统的休眠子,藏在肝脏细胞中逃过免疫系统的追击。

罗斯的厉害之处,就是证实了按蚊是疟疾的传播媒介,并且阐明了疟原虫的发育史。这一研究成果很快就得到了学界的普遍接受。既然知道了按蚊是疟疾的传播媒介,预防疟疾就有了有效的手段,那就是可以防蚊和灭蚊。1902 年的诺贝尔生理学和医学奖也因此颁给了罗斯[4]。

1907 年,发现了疟原虫的拉韦朗终于获得了诺奖。虽然这个奖的到来,比他的后继者罗斯还要晚了 5 年,但也算是对他开创性工作的追认。

这是人类抗击疟疾的战争中,产生的第一、第二个诺奖。

蚊帐的发明

曾经与罗斯共同研究疟疾的曼森只获得了诺奖的提名,这让他有些不太愉快。离开印度之后,曼森回到了罗马的疟疾高发地区继续深入研究疟疾。

图:曼森

曼森发现,最多的蚊虫叮咬总是发生在人们熟睡的时候,他在最容易患上疟疾的季节让受试者使用蚊帐睡觉,然后记录和统计受试者感染疟疾的概率。实验证明,夜晚睡在蚊帐中果然可以大幅度降低患上疟疾的概率,蚊帐的确是一种简单而且有效的预防疟疾的方法。

但是,蚊帐只能在晚上提供保护,人们在白天也一样会被按蚊叮咬而患上疟疾。根据世卫组织的数据,2019 年,非洲面临疟疾风险的人中大约有 46% 得到了药浸蚊帐的保护,但非洲的疟疾病例和死亡数仍然居高不下[5]。平均每 6 个非洲人中就有 1 个患上疟疾。这还是 2019 年的数据,20 世纪初的时候,在欠发达地区普及蚊帐,几乎是不可能做到的事情。在这种情况下,人们迫切需要能够治疗疟疾的特效药。

发表回复