抗击疟疾:不只有屠呦呦,这是五个诺奖都没打完的艰难战役

备受争议的第三个诺奖

十九世纪初是一个连抗生素都没有的年代,对于生长过程极其复杂的疟原虫,人类几乎无计可施,只能靠碰运气的方式进行研究。

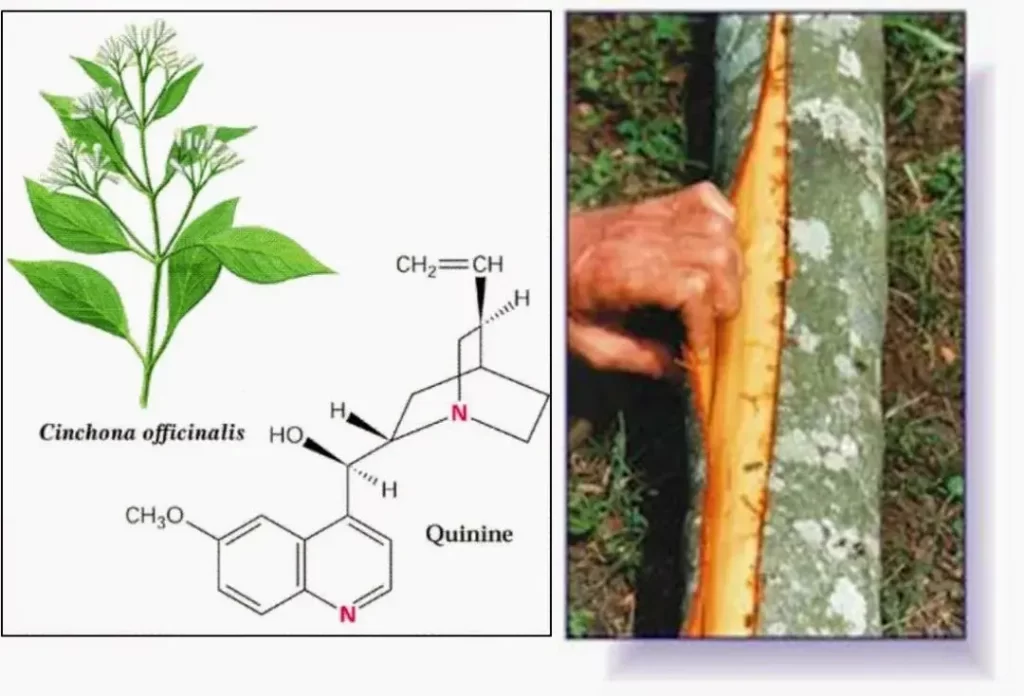

传说古老的印第安部落中,有用金鸡纳树皮研成粉末来治疗疟疾的方法。这种古方的治疗效果虽然很不稳定,但偶尔确实能救人一命。由于疟疾在全球的肆虐,早在 17 世纪的时候,这种治疗疟疾的方法,就以神秘古方的形式,在贵族当中偷偷流传。随着化学提取与分析技术的进步,人们逐渐揭开了古老秘方背后的奥秘。

1820 年,法国化学家佩尔蒂埃[6](Pierre Joseph Pelletier)和卡文图[7](Caventou, Joseph Bienaime),从金鸡纳树皮中提纯出奎宁。这是一种带有浓烈苦味的白色粉末,俗称“金鸡纳霜”。后来证明,奎宁正是金鸡纳树皮中抗疟的有效成分。于是,欧洲人开始在东南亚大量种植金鸡纳树,用于疟疾治疗。

奎宁虽然有效,但依靠金鸡纳树皮来提取,产量实在是太低了。大多数生活在疟疾高发地区的人们,仍然处于无药可用的状态。

蚊帐只能在夜晚提供保护,而特效药奎宁的产量又跟不上,那么使用杀虫剂灭蚊就成了最简单粗暴的方法。这就有点儿像“解决不了问题,但可以解决制造问题的人”的思路。

1939 年,瑞士化学家保罗·穆勒[8](Paul Hermann Müller)发现,一种名为 DDT [9] 的有机氯类杀虫剂几乎对所有的昆虫都有超强的杀灭效果。当时正处在二战期间,野外作战的士兵正饱受着疟疾、登革热和黄热病的困扰。美军果断地使用了 DDT 来对付蚊子,收到了很好的效果。由于用途广泛,效果良好,人们把 DDT 和青霉素、原子弹一起,并称为二战时期的三大发明。

图:穆勒

为了表彰穆勒在 DDT 杀虫效果方面的研究,诺奖委员会把 1948 年的生理学和医学奖颁给了保罗·穆勒。这是抗击疟疾的战役中,产生的第三个诺奖。

后来,由于对环境污染过于严重,DDT 被越来越多的国家所禁用。有人还指责说,为 DDT 的发现者颁奖,是诺奖委员会犯下的最大错误。但是,在 DDT 之后,人类始终都没能找到另外一种性能超越 DDT 的更环保的杀虫剂。两害相权取其轻。2002 年,世卫组织终于宣布,在疟疾高发的地区可以重新启用 DDT 来控制蚊子的繁殖。保罗·穆勒的诺奖我认为是应得的。

第 4 个诺奖——奎宁的热人工合成

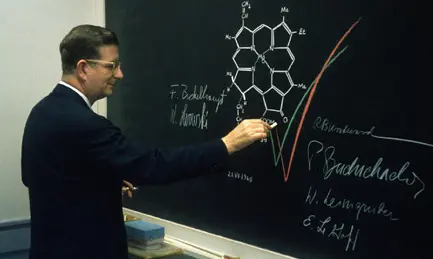

1944 年,又一个好消息传来。27 岁的美国化学家伍德沃德[10](Robert Burns Woodward)终于第一次实现了奎宁的人工合成。曾经高不可攀的抗疟神药,终于走下了神坛,开始大规模广泛的应用。1965 年的诺贝尔化学奖,颁给了伍德沃德,表彰他在有机合成方面的重大贡献。这是抗击疟疾的战役中,产生的第四个诺奖,这一次,是众望所归。

图:伍德沃德

奎宁实现了人工合成,氯喹等同类药物也大量投入使用,疟疾这头凶兽似乎应该被“关进笼子”了。然而,二十世纪六、七十年代,疟疾死亡率一度出现大幅度增加。因为疟原虫也在演化,它们在与药物的长期斗争中演化出了抗药性!人类亟需新一代抗疟药物。

第五座诺奖不只有屠呦呦先生

中国也曾经是疟疾流行的重灾区。在国家领导人的亲自过问下,中国在 1967 年 5 月 23 日,为研制新的特效药召开了专门部署会议,并确定了 523 专项研究办公室。当时先后有 60 多个单位,500 多名科研人员加入了这项计划。

不过,那个年代,我们根本没有能力从分子生物学出发去研发一款新药。我们拥有的,其实只有战胜疟疾的必胜信心和一支庞大的吃苦耐劳的科研队伍。

1970 年 5 月,北京中医药物研究所的屠呦呦团队发现,用青蒿的乙醚提取物具有非常明显的抗疟功效。从药物研发总动员,到在动物实验中发现青蒿的抗疟作用,时间刚好 3 年。这在药物研发史上堪称奇迹。这就是大名鼎鼎的青蒿素的雏形。

有人说,能在这么短的时间就找到青蒿素,靠的完全就是运气。但是,他们并不知道的是,在青蒿素被发现之前,我国的其他科研机构已经完成了超过 4 万种化合物和中草药的验药工作。其中几乎涵盖了能找到的所有古方。

即便是发现青蒿素之后,为了找到抗疟效果最佳的植物,科学家们立即集中优势力量,把国内能找到的所有菊科植物又排查了一遍。最后,云南药物研究所的的罗泽渊团队从黄花蒿中提取出了抗疟药单体,才把青蒿素的提取植物最终定了下来。

这是一次超大规模的验药行动,是对抗虐药物的一次地毯式的大排查。这次验药行动,效率之高,规模之大,在全世界都是史无前例的。如果没有高水平的科研管理能力,这样一个不亚于建造大型水电站的工程是根本无法完成的。

1970 年之后,由于疟原虫对老牌抗虐药物奎宁的抗药性逐步显现,我国的疟疾死亡率开始陡然上升。青蒿素迫切需要进入临床应用阶段。1974 年 5 月,长期战斗在抗疟一线的李国桥团队临危受命,开始了青蒿素的临床实验阶段。这就有了本文开始的那一幕。

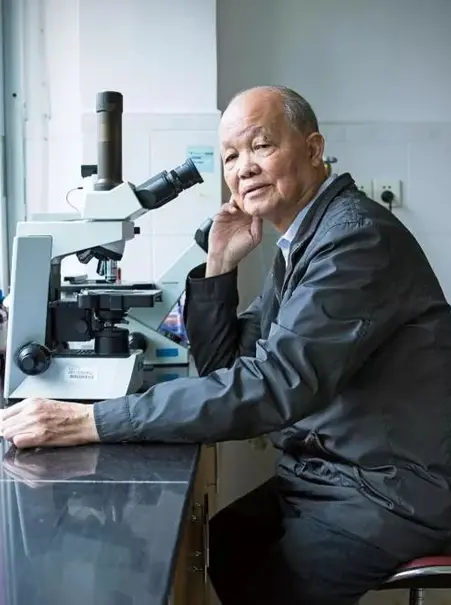

图:李国桥

李国桥面前的这个女人,患的是最严重的脑型疟疾,现在已经昏迷不醒。如果用奎宁这样的常规抗疟药物进行治疗,很有可能会导致患者死亡。在之前的临床病例中,李国桥还从来并没有遇到过脑型疟疾,在没有其他选择的情况下,李国桥只能用青蒿素尝试治疗。

青蒿素的治疗结果出人意料地好。女人在服药之后,很快就脱离了昏迷状态,20 个小时之后,血液中 95% 的疟原虫都被杀死了。随后,越来多的临床数据证实青蒿素可以安全、速效地治疗疟疾[11]。人类在抗击疟疾的道路上,又前进了一大步。

青蒿素联合疗法在世界范围内被迅速推广应用,挽救了无数疟疾患者的生命。2015 年,诺贝尔生理学和医学奖颁给了屠呦呦,表彰她在疟疾新疗法上的创新和发现。这是抗击疟疾的战役中,产生的第五个诺奖,也是我国医学工作者为世界医学做出的宝贵贡献。

从 2017 年到 2020 年,在青蒿素的加持下,我国已经连续四年没有发现本土疟疾病例,这或许就是阅读本文的你对疟疾这个词有些陌生的原因所在。人类对抗疟疾的战争,露出了胜利的曙光。

到此你是不是认为,人类与疟疾的战争就快要结束了?

哪有那么简单,抗疟这事儿远没有结束。正所谓道高一尺魔高一丈。这句成语很有意思,可以根据需要正反着用。

重在防疫

你可能会对新冠病毒全球感染数突破 1 亿这个数字感到吃惊。但你可能不知道, 2019 年全球共报告的疟疾病例达到 2.29 亿,死亡 40.9 万例。这比起 2016 年的数据,并没有显著减少。2020 年,在非洲比较贫困的地区,因疟疾死亡的人数甚至远多于新冠肺炎导致的死亡。为此,2020 年 11 月 30 日,世界卫生组织紧急呼吁,对疟疾的警惕不能放松。

在世界上基本消灭疟疾的国家里,只有我国是人口大国。在我国广西云南等地的边陲农村,生活远远算不上富裕。但是,我们硬生生地把疟疾的本地病例降到了零,这是怎么做到的呢?

我们的方法,说起来你肯定不陌生,那就是 3 分靠治疗,7 分靠防疫。

我国最经典的疟疾防疫方法,叫做 137 模式。“1” 就是地方卫生所在收治疟疾病人后,必须在 1 天内上报病例。“3” 就是上级医院必须在 3 天内复核病例。“7” 就是县级医院必须在 7 天内完成密接人群的检测和调查,同时杀灭周围可能传染疟疾的按蚊。而作为患者本人,则会被隔离在一个不可能被蚊子咬到的地方接受治疗,直到治愈为止。

我们的另一项创新防疫措施,叫做大规模药物管理。这个概念就是疟疾临床第一人,李国桥医生提出的。在疟疾呈现爆发态势的村子,他会采用群体给药的方式,让该地区所有村民一起服药,以此来消灭所有潜伏在人体内的疟原虫。服药之后,整个区域内的居民就会形成一定时间的群体免疫,从而达到彻底消灭疟原虫的效果。

从 2017 年到 2019 年,每年都有 2000多 例境外输入的疟疾病例。正是边境地区的一个个村镇,帮我们顶住了防疫的压力。

2020 年的新冠疫情,让全中国人都知道,我国有着世界领先的传染病防疫体系。但大家所不知道的是,优秀的防疫体系背后,是科学与管理的共同进步、“一方有难、八方支援”的道德文化,以及负重前行、不畏牺牲的医者英雄们。

发表回复